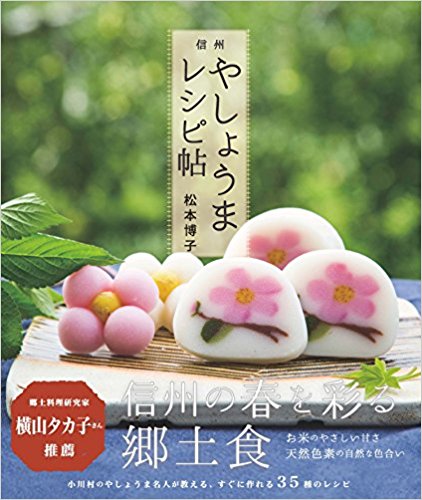

信州の伝統的な「やしょうま」!もともとはお釈迦様の命日にお供えするものだが、春先の伝統食(おやつ)として今でも食べられている!

春の遅い信州にも、漸く春らしくなってきた。この春先の時期になると、郷土食「やしょうま」というものが、昔は各家庭で作られ、食べられたものだ。今でこそ、家庭で作られる光景はそんなに多くないと思いますが、今でも信州の伝統食として、東北信を中心に、公民館活動などの一環として、子供に伝えられ、春の味として愛されています。

米粉・砂糖・塩・水からできている餅菓子のようなもので、ほんのり甘くもちもちした食感の素朴な食べ物です。

もともと「やしょうま」は、お釈迦様の亡くなられた日の2月15日、または月遅れの3月15日に仏壇にお供えする餅菓子で、信州では春になると多くの家庭で、「やしょうま」を食べる風習が大切に守り続けられています。

「やしょうま」「痩せうま」など、さまざまな呼び方がありますが、お釈迦様が亡くなる直前に、「ヤショ」というお弟子さんが作ったお団子を召し上がったところ、それがとても美味しくて「ヤショ、ウマかったぞ」とおっしゃったことから「やしょうま」になったという説や、生地を片手で握った指の跡が痩せた馬の背に似ていることから「やせうま」☞「やしょうま」になったという説など諸説あります。

金太郎飴のように、何処を切っても鮮やかな模様が美しく、その絵柄は何十種類もあり、作って楽しい、見ても楽しい、食べて美味しい信州の郷土食「やしょうま」です。伝統食として次の世代に伝えていきたいものです。

【やしょうまの材料】

材料と分量2人分

米粉 250g

砂糖 125g

塩 2g

熱湯 300cc

くるみ 50g

もち草 8g

ブルーベリージャム 大さじ1

わかめ 適宜

【作り方・調理方法】

- 米粉に熱湯を入れてよく練る。

➁ をちぎって蒸し器に入れ、芯が透き通るまで13分蒸す。

蒸しあがったら、ボールに入れてよく練り、砂糖を少しずつ加えながらさらに練り込む。(砂糖を一度に入れるとまとまらなくなるので、少しずつ練りこむ。また、練るとき熱いので手袋を使うと便利)

- を2等分にし、お好みの具を入れて塩を加え、さらに練り込む。

- を棒状に伸ばし、形も円形や三角形と変化をつけて伸ばして切る。

また、信州は、味噌も有名ですが、やしょうまを食べる頃は、各家庭の庭先に、大きな釜を出して、大豆を煮る光景が見られたものです。近所の人たちも集まって戴いて、大豆を潰し、味噌球を作り、少し時間をおいてから、容器にいれ、発酵させ、1年寝かせ、各家庭の味噌=手前味噌を作ります。この光景も今は見られなくなってしまいました。

今日は信州の伝統的な食べ物2題の話でした!

記事・画像 引用・参考元

まつのベジタルサポータージャーナル(信州に伝わる春の味「やしょうま」戸谷澄子氏)

http://www.matuno.co.jp/vegeful/category/journal02/11329.html

おいしい信州フード(風土)ネット

https://www.oishii-shinshu.net/recipe/recipe-saku/3836.html

画像元 yjimage