長野電鉄須坂駅からまっすぐ歩いて15分。擬宝珠(ぎぼし)がきらりと映える入母屋造りのお堂が現れます。江戸後期の天保3年(1832)に再建されて以来、大きな改造を受けることなく町を見守り続けてきたのが、須坂市指定有形文化財 太子堂 です。創建は寛永年間(1624–44)と伝わり、館町北縁の防備として現在地へ移された経緯も記録に残ります。文化財保護協会

江戸の面影を残すお堂のたたずまい

- 屋根の見どころ

反りの効いた屋根の棟端に載る擬宝珠が太子町のシンボル。かつて絹産業でにぎわった町で、職人たちが行き交った「市(いち)」もこの堂前の広道で開かれていました。須坂のまるごと博物館 - 計画都市の名残

18世紀末〜19世紀初頭の町絵図には整然とした町割りが描かれ、新田開発に伴い藩が意図的に造成した町並みであることがわかります。須坂のまるごと博物館

主役は“絵で読む伝記”―聖徳太子絵伝

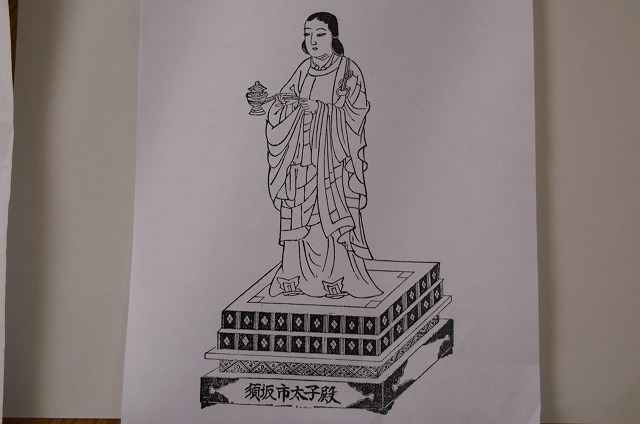

お堂の内陣に収められているのが、須坂出身の藩御用絵師 牧方丘(まき ほうきゅう) が明治12年(1879)に描いた6幅の掛け軸「聖徳太子絵伝」。1幅あたり上下二段・左右連続構図で、全86画面(90場面) にわたり太子の誕生から葬送までを物語ります。縦190 cm×横82 cm(画面部130 cm×70 cm)という堂々たるサイズで、緑青や群青をたっぷり使った鮮やかな大和絵が特徴。文化財保護協会suzakamap.com

物語の流れ(抜粋)

| 年齢 | エピソード | 画面の見どころ |

| 誕生 | 厩戸前での降誕 | 右下→左上へと視線を導く斜路線構図 |

| 2歳 | 「南無仏」を唱える | 背景に菩提樹を配し、金地で霊光を表現 |

| 11歳 | “十人の訴え”を聞き分ける | 同一画面に十人を配し、人物ごとに異なる装束色で判別しやすく構成 |

詞書(ことばがき)が各場面に添えられているので、初見でもストーリーを追いやすい仕掛けです。suzakamap.com

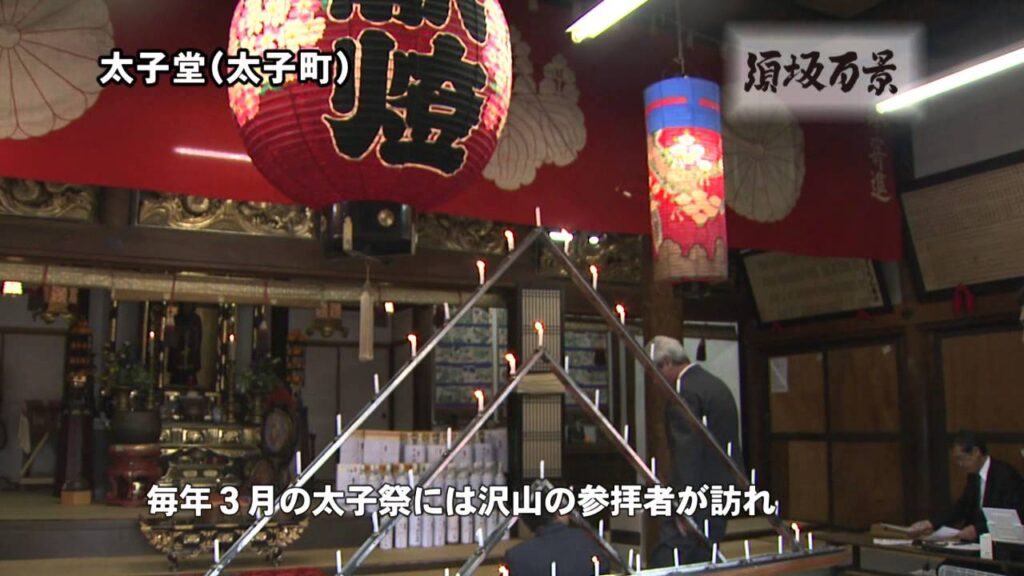

3月21日は「太子祭」—春を告げる町の風物詩

毎年3月21日、太子堂では職人・学問の守護神「おたいっしゃん」を讃える太子祭が開かれます。法要にあわせて太子像の開帳と絵伝6幅の一斉公開が行われ、花卉やおやきの屋台も並ぶにぎわい。明治以降、製糸工女たちの信仰で特に活況を呈したと伝えられます。suzakamap.com

耳より情報

2025年は3月20日(木)・21日(金)の2日間開催予定。法要は両日とも14時から。絵伝をじっくり見たいなら午前中の早い時間がおすすめです。

アクセスと周辺散策

- 所在地:須坂市須坂太子町900‑2

- アクセス:長野電鉄「須坂」駅から徒歩約15分/上信越道「須坂長野東IC」から車で約10分

- 周辺スポット:蔵の町並み(徒歩5分)、臥竜公園(車で10分)ほか

取材後記 〜雷雨の軒先で聞いた物語〜

幼いころ、畑仕事に向かう途中で突然の雷雨に遭い、母と一緒にこの堂の軒先で雨宿りをしたことがあります。稲光と太鼓のような雷鳴の下、木の香りと仏具の鈴音が不思議と安心感をくれました。地元にとって太子堂は、信仰の場であると同時に、“心の避難所” でもあるのだと大人になった今しみじみ感じます。

まとめ

- 江戸後期再建のお堂と明治期制作の絵伝がセットで市指定文化財

- 6幅86画面の絵巻仕立てで聖徳太子の一生を色鮮やかに描写

- 毎年3月21日の太子祭で絵伝を一般公開、春を告げる町の祭礼

- 駅から徒歩圏、蔵の町並みや臥竜公園との併せ旅もおすすめ

須坂を訪れたら、ぜひ太子町まで足を延ばし、絵とお堂が紡ぐ歴史の物語に触れてみてください。きっと、あなたの旅にも彩りを添えてくれるはずです。